準備を怠る者は、失敗を準備している

ベンジャミン・フランクリン

多くの企業では、変革が必要だと理解しつつも、「なぜ」「何が」変わるのかが浸透せず、現場の抵抗や誤解を招き、DXの効果を弱めています。この状況を打破し、DXプロジェクトを成功させるには、チェンジマネジメントが不可欠です。

DXにおけるチェンジマネジメントとは、DXに伴う業務や働き方の変化を人と組織が前向きに受け入れ、適応できるよう支援する取り組みです。

しかし、「チェンジマネジメントを始めましょう」と言われても、どこから?どう進めればよいの?

まずは、最初の重要な一歩、ステップ1「変革支援戦略の策定」について解説しますね。

変革支援戦略とは

変革支援戦略とは、変革を成功させるために「人と組織」をどのように支援するかを計画する設計図です。

DX推進には手厚いサポートが理想ですが、現実には限界があります。そのため、どの領域に重点的に支援すべきかを見極める必要があります。変革支援戦略は、適切な支援のための道筋を示します。

このステップでは、変革の目的や影響範囲を深く理解し、どこに力を入れるべきかを計画します。企業のDXプロジェクトを成功させるために、このステップを慎重に進めましょう。

このステップでは、主に以下の目的を達成します。

- 変革の全体像を把握し、支援の焦点を明確にする

- 変革の複雑性を評価し、必要な支援レベルを見極める

- 具体的なチェンジマネジメントの進め方を設計する

- 効果的なチェンジマネジメント体制を構築する

ステップa: ステークホルダーインタビューによる全体像の把握

変革支援戦略の策定には、まず変革の全体像を正確に把握することが不可欠です。

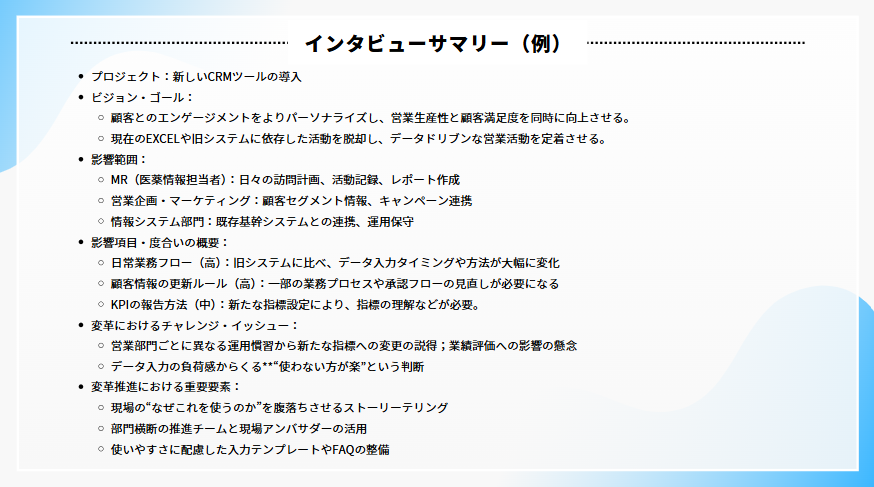

私の経験上、このステップではプロジェクトに関わる重要なリーダーに個別のインタビュー(1-on-1)を実施し、結果を匿名化してレポートにまとめます。

以下は、インタビュー時に使用する質問リストの一例です。

- 変革の目的・ゴール: 導入するソリューションの目的、なぜ今変革が必要なのか?

- 現状と目指す姿: 現在の業務や組織体制の課題、変革後の理想の状態は?

- 影響範囲、項目と度合い: どの部署・職種に、どのような影響が及ぶのか?(例:業務プロセス、テクノロジー、行動、スキル、組織体制)。影響の度合いは?(一部変更か、根本的な変革か?)

- 潜在的な抵抗要因・リスク: どこで反発が起こりそうか?組織文化や過去の経験から予測できることは?

- タイムラインと重要マイルストーン: いつまでに何を達成する必要があるのか?

- 組織の変革成熟度: これまでの変革の成否経験は?従業員エンゲージメントは?

率直な意見を引き出すには、インタビュイーとの信頼関係が不可欠です。事前にインタビューの目的を伝え、安心して話せる雰囲気づくりを心がけましょう。相手の立場や状況に合わせて質問を調整することも重要です。通常、プロジェクトスポンサー、プロジェクトリーダー、主要な部門リーダーなど、5名以上の方にインタビューを実施します。

ここで重要なのは、変革の目的を明確にすることです。リーダー間でさえ、プロジェクトの目的に対する認識のずれが見られるケースは少なくありません。

例えば、S/4HANAの導入を例に取ると、標準プロセスに合わせる場合、日本独自の商習慣や業務慣行に大きな変更が必要となることがあります。もし、単にシステムを導入することが目的であれば、個別のアドオン開発という選択肢も存在しますが、業務改革を伴うのであれば、S/4HANAの導入と並行して、あるいはその前に業務プロセスの抜本的な見直しが必要になります。このように、最初に「私たちは一体何を変えようとしているのか」という共通認識を持つことが、変革支援戦略を策定する上での最初の、そして最も重要な出発点となるのです。

このステップで得られた情報をもとに、変革の方向性を示す「ビジョン」の叩き台を作成します。ビジョンの策定については、過去記事「日本企業のための『ビジョン策定』事例と実践ガイド」をご参照ください。

ステップb:複雑性評価と支援戦略の決定

ステークホルダーインタビューで得られた情報をもとに、変革の「複雑性(Complexity)」を詳細に評価します。これにより、必要なチェンジマネジメント支援の規模や範囲を判断し、適切な支援戦略を立てることができます。

特に、「マインドセットの変容が必要かどうか」が重要です。業務手順や制度の変更だけでなく、従業員の価値観や判断基準の見直しが求められる場合、変革支援の難易度と必要な介入レベルは飛躍的に高まります。

- 従来: 年功序列に基づく報酬体系と人事評価。「勤続年数」や「年齢」がキャリアの安心感と信頼の源泉。

- 今後: ジョブ型人事制度の導入。「職務の定義と成果」に基づいて処遇が決定される運用へ。

このような変革では、制度やルールの変更だけでなく、「年功こそが信頼の証」という前提を揺さぶり、「貢献や役割に基づく公平性」という新しい価値観を受け入れてもらう必要があります。従業員や管理職の「納得感」や「心理的安全性」をいかに確保するかが、変革の成否を大きく左右します。

変革の複雑性は、「影響範囲」「影響度合い」「マインドセット変容の有無」の3軸で評価できます。

| 影響範囲 | 影響度合い | マインドセット変容の有無 | 例 | 必要な支援 |

|---|---|---|---|---|

| 限定的(特定部署) | 小(業務プロセスのみ) | なし | 管理部門への新しいデジタルツール導入 | 該当部署での目的整理、基本研修とQ&Aセッションで対応可能 |

| 全社規模 | 中(業務プロセス+役割変更) | あり | ジョブ型制度導入に伴う評価制度・等級制度の見直し | 意図の共有、制度の背景理解を促す対話、マネジメント層への個別フォロー、ストーリーテリング |

| 全社規模 | 大(業務、組織、文化変革) | 高い変容が必要 | 社内カルチャーを「守り」から「挑戦」に転換 | エグゼクティブの巻き込み、ロールモデルの設定、継続的な対話・フィードバック機会の設計 |

このように複雑性を多面的に評価することで、変革支援のスコープ、アプローチ、必要なリソースをより正確に見積もることができます。特に制度改革のように、「正解」がない変革においては、従業員のマインドセットの変化を丁寧に促進することが、制度の定着と組織文化の成熟に繋がります。

ステップc: チェンジマネジメントの進め方の設計

上記の支援戦略に基づき、いよいよ具体的なチェンジマネジメントの進め方を設計していきます。

もしプロジェクトの複雑性が比較的低い場合、例えば、管理部門A向けのデジタルツール導入プロジェクトを例に見てみましょう。

| ステップ※ | 実施内容 |

|---|---|

| スポンサーとリーダー陣を動かす | 部門Aのリーダーとの目的・効果確認の認識あわせ |

| ステークホルダーの巻き込み | 実務担当者1〜2名に導入前のテストと意見収集を実施 |

| 変革影響のアセスメント | 対象業務の棚卸と「どこが変わるか」を簡単に可視化(フローチャート1枚程度) |

| コミュニケーション | 導入背景・目的・使い方を簡潔に記載した社内通知メールを発信、Q&Aセッション1回実施 |

| リスキリング | 使い方マニュアルの配布+30分のオンライン操作説明会(任意参加) |

| 変革進捗の測定 | 簡単なアンケート(3問程度)で理解度と懸念点をチェック |

(※:各ステップの概要は、記事DX推進を成功させるための実践的なチェンジマネジメントのステップをご参照ください)

このように、対象範囲が限定的で、影響も比較的軽微な場合は、各ステップの活動も「簡易版」で構成することが可能です。

しかし、複数のプロジェクトからなるDX推進プログラムの場合、全体を統括するチェンジマネジメントリードを配置し、個々のプロジェクトの特性に合わせて最適な変革支援を設計・実行するのが理想的です。

DX推進プログラムにおけるチェンジマネジメントの体制・進め方

- 全体構想:DX推進プログラム(統括)

- 目的:全社の生産性向上、従業員のデジタル能力の底上げ

- チェンジマネジメントリード:プログラム全体の整合性と一貫性を担保

- 役割:

- 各プロジェクト間の連携調整(重複・ギャップの最小化)

- 全体戦略の明確な伝達(ビジョン・メッセージの統一)

- 主要なステークホルダーへの定期的な報告と期待値管理

- 各プロジェクトに必要な支援レベルの設計と進捗監督

- 個別プロジェクト単位での変革支援設計

| プロジェクト名 | 変革のタイプ | マインドセット変容 | 変革支援のポイント |

| 管理部門Aへのツール導入 | 業務効率化 | ほぼ不要 | 簡易研修・Q&A・目的共有 |

| 経理部門の業務プロセス見直し | プロセス改革 | 中程度 | 業務再設計+役割変更に対する納得感づくり |

| 営業部門のデジタル提案支援強化 | スキル・文化変革 | 高 | 自律性・挑戦文化の醸成、継続的なリスキリング |

| DXスキル共通研修 | 能力開発 | 中 | モチベーション醸成、学びの活用場の設定 |

このように、 “統一感を持ちつつ、プロジェクトごとに最適化されたチェンジマネジメント”を行うことが、DX成功の鍵となります。

ステップd: チェンジマネジメント体制の構築と外部支援の活用

チェンジマネジメントの進め方が見えてきたら、次はそれを実行するための支援体制を設計します。

変革支援の活動は外部に委託できますが、すべてを外部に依存するのは推奨しません。企業の持続的な成長とDX推進のためには、変革を推進するための知識やノウハウ、実行力を社内に蓄積していくことが不可欠だからです。

初期段階では、外部コンサルタントを戦略策定や方法論の導入、社内メンバーへのノウハウのトランスファーという形で活用するのは有効です。しかし、それと同時に、内部のChange Management Lead(変革支援責任者)を中心とした強固な体制を構築していく必要があります。

内部リードは、自社の企業文化や業務の実態を深く理解しており、現場と経営層との間の橋渡し役を担うことができます。特に、以下のような役割分担でチームを構成することが望ましいでしょう。

| 役割 | 主な責任 |

|---|---|

| Change Management Lead(変革支援責任者) | 全体方針の策定、経営層との連携、プログラム全体の調整と推進 |

| Communication Lead(コミュニケーション担当) | 変革に関する社内外へのメッセージ設計と発信、従業員からのフィードバック収集と分析 |

| Change Analyst(チェンジアナリスト) | 変革による影響の分析、ステークホルダー分析、研修・支援ニーズの特定 |

| Training Lead(研修設計担当) | 各部門や従業員に必要な研修プログラムの企画、開発、実施管理 |

このような内部体制を基盤とし、必要に応じて外部の専門家と連携しながら、自律的に変革を推進できる体制を整えることこそが、単発的な効果に留まらない、持続可能な変革支援の基盤となるのです。

まとめ:変革支援戦略は成功への設計図

変革支援戦略の策定は、DX推進におけるチェンジマネジメントの出発点であり、「どこに」「どのように」支援を行うかを見極める設計フェーズです。

変革の「目的」と、それが組織の「どこに、どれほどの影響を与えるのか」を明確にすることで、進むべき方向を定め、注力すべき支援の焦点を定めることができます。

ステークホルダーへの丁寧なインタビューと情報収集は、この設計図をより精密なものへと磨き上げます。そして、その戦略を具体的なアクションプランへと落とし込み、社内に変革を推進する「エンジン」となるチームを構築することこそが、一時的な変化ではなく、長期的な成功を確実にするための鍵となります。

さあ、あなたのDX変革の旅を、最初の確実な一歩から始めましょう。