DX推進で、こんな課題に直面していませんか?

- 「トップは動いているのに、現場がついてこない」

- 「中間管理職が“傍観者”になっている」

~DX Change Lab 7ステップモデル解説シリーズ(3)~

DXの成功は、トップダウンの指示だけでは実現できません。現場で働く人たちが「なぜこの変革が必要なのか」を理解し、「どう変わるべきか」を自分ごととして捉えて動き出すことで、初めて本当の変革が起こります。

今回は、DX Change Labの7ステップモデルの第3ステップ「現場を巻き込む」について解説します。どうすれば中間層や現場社員を動かし、変革の“連鎖”を生み出せるのか──実践的なポイントを、事例や図解とともにご紹介します。

「巻き込み」とは、“自発的に動きたくなる状態をつくること”

多くのDXプロジェクトで、「現場の巻き込みがうまくいかない」という声を聞きます。ここでいう「巻き込み」とは、単に情報を伝えることではありません。現場の人が変革の目的を理解し、納得し、自ら行動を起こしたくなる状態をデザインすることです。

DX Change Labでは、「巻き込み」は次の4段階で進めていくと考えています:

- 認知:変革の存在を知り、関心を持つ

- 理解:背景や目的を理解し、自分に関係があると感じる

- 勉強:必要な知識やスキルを学ぶ準備をする

- 実践:小さな行動から試し、徐々に変化を取り入れていく

このように、「まずは知ってもらうこと」から始まり、理解、学び、そして行動へとつなげていくプロセスが重要です。強制ではなく、自然と「やってみよう」と思える仕掛けを組み込んでいきましょう。

巻き込みの進め方

ステップa: 関係者の特定:誰をどう巻き込むべきか?

まずは、変革に関わるステークホルダー(利害関係者)を洗い出し、誰にどんな役割を期待するのかを明確にしましょう。

ステークホルダーとは、ステーク(利害)を持つ組織や人たちのことで、日本語では「利害関係者」とも訳されます。具体的には、関心対象の問題に影響を及ぼすか、その問題から影響を受ける人や組織のことです。企業であれば、モノやサービスを享受する顧客、自社および関連会社の従業員、サプライチェーンにおける直接、間接の取引先とその従業員、操業する地域の行政や住民、規制・監督に関わる行政機関、株主などです。(出所:https://www.change-agent.jp/keywords/001894.html)

DXのプロジェクトの場合、まず利害関係者には、以下のようなレベルがあります:

- トップマネジメント(経営陣)

- 中間管理職(部長・課長クラス)

- 現場の実務担当者

- バックオフィス部門

- 外部パートナー

- その他(投資家など)

プロジェクトチームとのワークショップやヒアリングを通じて、できるだけ網羅的に把握することが大切です。

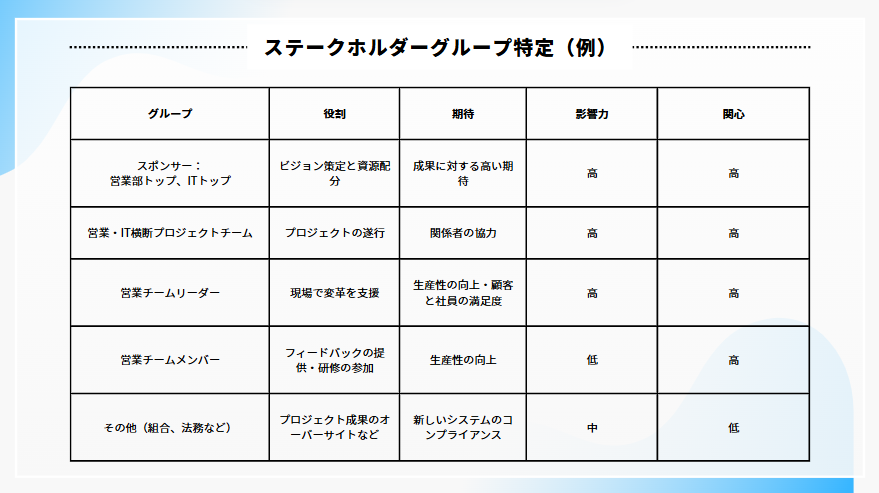

例えば、営業部門でCRMシステム導入する場合、このようにプロジェクトチームで関係者を洗い出してみます。

(※注:実際にはマーケティング部門や企画部門なども関わることがあります。また、社外の関係者(顧客・投資家など)も考慮が必要です。)

ステップb: パワーマップで巻き込みの優先順位を決める

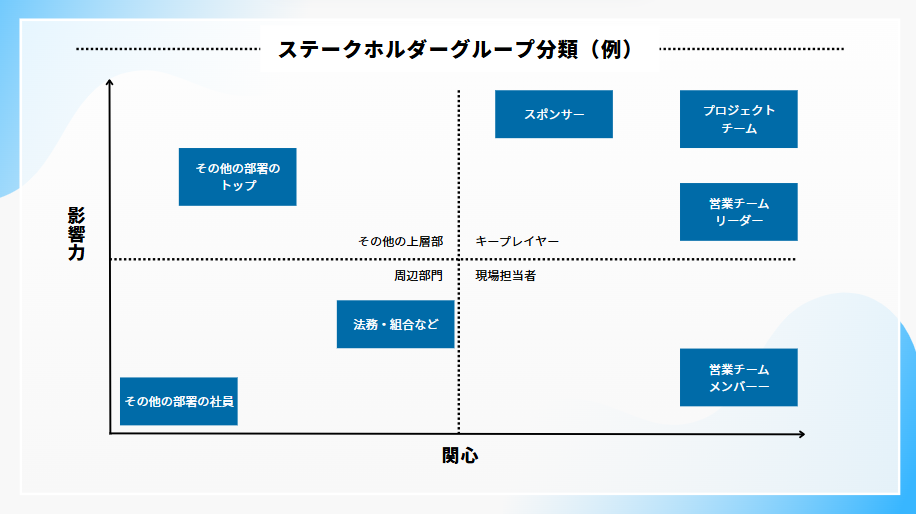

誰をどのように巻き込むかを考える際、パワーマップを作ることが有効的です。パワーマップの種類はたくさんありますが、もっとも使われるのは、Power(影響力)とInterest(関心度)で分類する「Power-Interestマトリクス」です。

以下の図は、CRM導入プロジェクトにおけるステークホルダーを分類した例です。

| 象限 | 特徴 | 巻き込みの戦略 |

| 高影響力・高関心 | キープレイヤー(営業・ITの経営層、部門長) | 密に連携し、意思決定に巻き込む |

| 高影響力・低関心 | ほかの部署の上層部など | メリットを訴求し、必要最低限の関与を促す |

| 低影響力・高関心 | 現場担当者 | フィードバックを積極的に求め、参加意欲を育てる |

| 低影響力・低関心 | 周辺部門 | 情報提供はするがリソースは割きすぎない |

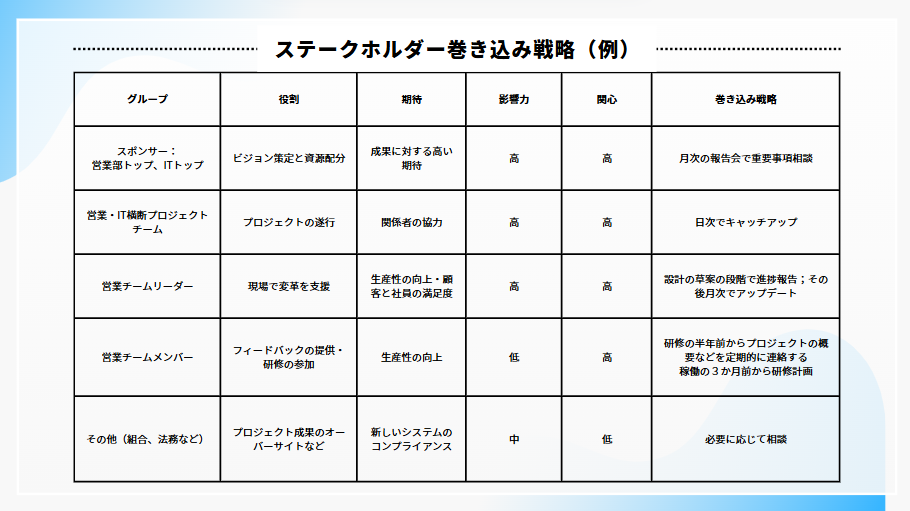

以下の図は、CRM導入プロジェクトにおけるステークホルダーの巻き込み戦略を含めた整理となります。

このように、限られたリソースの中で、どこに重点的に巻き込みを仕掛けるべきかが明確になります。

パワーマップの詳細な作り方については、この記事をご参照ください。

ステップc: チェンジチャンピオン・ネットワークの活用

特に部門横断かつ複雑な変革について、如何に各組織の社員の巻き込むかがカギとなります。

部門間の壁を越えた連携が促進され、現場同士が直接つながり、学び合い、ともに変革を推進するには、チェンジエージェント・ネットワーク(Change Agent Network)の活用が必要となります。

チェンジエージェント(Change Agent)とは、変化を促すために意図的に関わる現場の職員(チャンピオン、アンバサダーとも呼ばれる)。彼らを早期に見つけてプロジェクトの背景や目的を共有し、当事者意識を高めてもらうことが重要です。

主な役割は変革におけるアイデア開発やソリューション提供への関与、現場と経営層の間の双方向対話の仲介役(現場の懸念を伝え、フィードバックを共有)、変革に関するスタッフの窓口などが挙げられます。

たとえば、複数部署にまたがる大規模DXプロジェクトでは、各部門にチェンジチャンピオンを配置することで、“本社主導”から“現場起点”へと変革の流れを変えることができます。

- あなたの組織に潜む「隠れたインフルエンサー」を探し出す

- チェンジエージェントを代弁者にせず、共創のパートナーとする

- 人材育成の観点から、変革を担うトップタレントを動機付け、育成の目標・業績評価とリンクさせる

- チェンジエージェントは、単なる協力者ではなく、現場から変革をリードする貴重な経験を積める存在として位置づけましょう。

ステップd:フィードバックループの設計(対話の場/現場の声を上層へ)

巻き込みは一度きりでは終わりません。継続的に関わってもらうためには、双方向のフィードバックループを設計し、「対話の場」を作ることが重要です。

- 下から上へ: 現場の声を吸い上げ、意思決定層に届ける(例:定期アンケート、ラウンドテーブル)

- 上から下へ: 経営・リーダー層のメッセージを、現場の状況に合わせて丁寧に伝える(例:FAQ付きメッセージ、部門ごとの説明会)

この循環により、現場の不安や疑問にタイムリーに対応でき、信頼関係の構築にもつながります。

心理的安全性の確保がカギ

特に日本企業では、「周囲と違う行動をするのが怖い」「変化に乗り遅れると評価が下がる」といった不安が現場のブレーキになります。

- 反対意見も言える場をつくる

- 「できない・わからない」を安心して伝えられる空気をつくる

- マネージャーからの“寄り添い発言”を現場に届くよう設計する

こうした配慮が、現場の心理的抵抗を和らげ、変革への参加を後押しします。

まとめ:DXを“自分ごと”にしてもらう仕組みを

DXは、経営層だけが動いていても成功しません。現場の共感と行動こそが、変革を持続可能なものにします。

そのためには:

- ステークホルダーを丁寧に見極め、段階的に巻き込む

- チェンジチャンピオンのような「中からの推進力」を育てる

- 上下双方向のフィードバックループで対話の場をつくる

──といった仕掛けを戦略的に組み込んでいきましょう。

このプロセスを通じて、現場に「やらされ感」ではなく、意味のある変化が生まれます。

次回のStep 4では、「変革のコミュニケーションを設計する」フェーズに進みます。

「誰に、何を、どう届けるか?」を考えながら、変革のメッセージをさらに浸透させていきましょう。