多くの組織が時間と資源を投じて変革イニシアチブを立ち上げるものの、なぜその多くが期待された成果を上げることなく頓挫してしまうのでしょうか?もしあなたがこの問いに心当たりがあるなら、それは決してあなただけの問題ではありません。

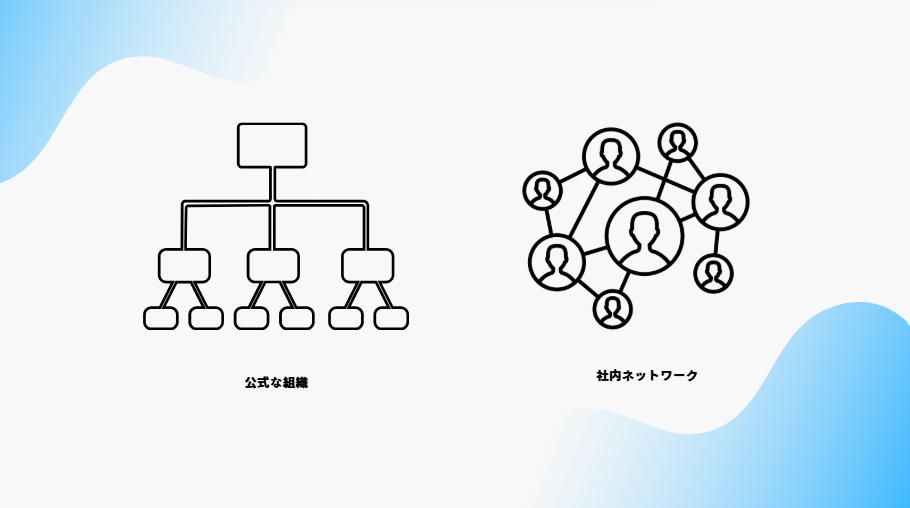

ある調査によれば、「組織リーダーの30%が、変革への抵抗が成功の最大の障壁の一つである」と報告しています。多くのリーダーがこの抵抗を個人の姿勢の問題と捉えがちですが、真の原因は、目に見えない組織の「社会構造」そのものにあるのです。私たちは変革を語るとき、しばしば正しい戦略やトップダウンのコミュニケーションに焦点を当てがちですが、本当に成否を左右する力は、公式の組織図には描かれていない、人間関係のネットワークの中に潜んでいます。

組織全体を巻き込む仕組みとする「チェンジエージェント・ネットワーク(CAN)」について、2回の記事にわけてご紹介します。今回はまず、その理論と具体的な構築ステップを解説します。

変革を動かす「非公式なネットワーク」の力

日々の業務を安定的かつ効率的に運営するためには、組織の命令系統(ヒエラルキー構造)が欠かせません。しかし、変革(Change)の場面では、この構造がスピードと柔軟性の制約となることがあります。情報や意思決定が縦方向にしか流れないため、現場の課題やアイデアが上層部に届きにくく、部門をまたぐ連携も滞りがちです。

そこで重要になるのが、チェンジエージェント・ネットワーク(Change Agent Network:CAN)です。

用語の簡単な説明(初心者向け)

- チェンジエージェント(Change Agent): 変化を促すために意図的に関わる現場の職員(チャンピオン、アンバサダーとも呼ばれる)。

- チェンジエージェント・ネットワーク(CAN): チェンジエージェントが集まった”意図的なネットワーク”。公式な命令系統を補完し、現場同士が直接つながり、学び合い、共創する「横のコミュニケーション通路」を生み出します。

命令系統が「業務」を動かす仕組みであるのに対し、ネットワークは「変革」を動かす仕組みなのです。CANがあることで、部門間の壁を越えた連携が促進され、現場発の変革が迅速に拡がる効果が期待できます。

あなたの変革にCANは必要か?変革の「タイプ」で判断する

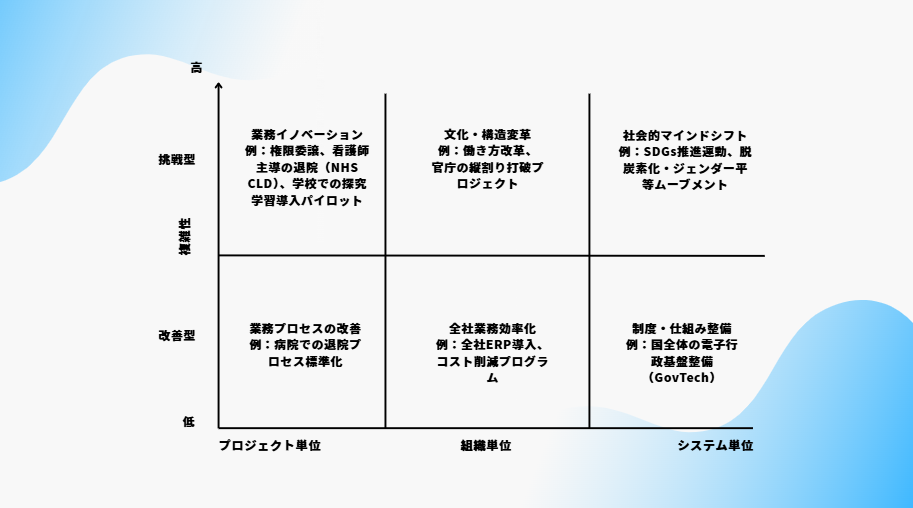

チェンジエージェント・ネットワークの立ち上げと維持には、少なからぬ労力が必要です。そのため、すべての変革に必要というわけではありません。変革の「規模」と「複雑性」の二つの軸で、CANの必要性を判断してみましょう。

- 変革の「規模」: プロジェクトレベル;組織(エンティティ)全体レベル;システム全体レベル

- 複雑性: 改善型(現状をよりよくする) vs. 挑戦型(既存の常識や構造を変える)

この二つの軸で変革を分類すると、6つのタイプが見えてきます。

例えば、医療の領域における改革でも、以下のように分類できます。

| タイプ | 解説 | チェンジエージェントネットワークの役割 |

|---|---|---|

| プロジェクト × 改善型 | 病棟の業務フローの効率化 | 特徴: 明確な目標・短期成果・小規模。 CANの必要性: ★☆☆(低い) ➡ 小チーム内で完結しやすく、ネットワーク型推進までは不要 |

| プロジェクト × 挑戦型 | 医師主導から看護師主導の退院への変更 | 特徴: 新しい試み・学習重視・失敗からの知見が重要。 CANの必要性: ★★☆(中程度) ➡ 各チームが試行錯誤を共有し、成功パターンを広めるために学習ネットワーク的CANが有効 |

| 組織 × 改善型 | 病院全体の電子カルテ統合・業務改善プログラム | 特徴: 多部署・横断・標準ルールの浸透が必要。 CANの必要性: ★★★(高い) ➡ 各部署に「チェンジリーダー」を配置してボトムアップで実装・フィードバックを回すCANが非常に効果的。 |

| 組織 ×挑戦型 | チーム医療の導入(職種間の壁をなくし、フラットな協働文化をつくる) | 特徴: 新しい価値観・マインド変化・実験的要素。 CANの必要性: ★★★★(非常に高い) ➡ 経営層のメッセージだけでは浸透しにくく、現場の共感と対話を支えるチェンジエージェントが不可欠。 |

| システム × 改善型 | 地域間連携による医療効率化 | 特徴: 多機関・調整型・長期戦。 CANの必要性: ★★★(高い) ➡ 関係者の多様な立場をつなぐ協働ネットワークとしてCANが有効。 |

| システム × 挑戦型 | ケア文化全体の考え方を変える運動 | 特徴: 高度な不確実性・社会的インパクト・共創型。 CANの必要性: ★★★★★(極めて高い) ➡ トップダウンでもボトムアップでも動かない領域。 ネットワークによる「共創・学習・影響力拡散」が変革成功の鍵。 |

ご覧の通り、部門をまたぐ(組織・システムレベル)、あるいは既存の常識やマインドを変える(挑戦型)ような複雑で横断的な変革ほど、CANの必要性は高まります。

CAN構築の3ステップ:UNSSCのケーススタディから学ぶ実践知

UNSSC(国連システム研修機関)のケーススタディに基づき、チェンジエージェント・ネットワークを立ち上げ、持続させるための3つのステップをご紹介します。

ステップ 1. 基本を整える: ネットワークの土台を固める

ネットワークを機能させるための土台作り、すなわち「目的」「支援」「構造」「予算」の明確化は、その後の成否を分けます。

スコープと目的の明確化

- 「十分に明確であること」が鍵: 変革の種類(スコープ)を初期段階で明確にしつつも、真の目的は時間が経つにつれて明らかになる可能性があるため、最初からすべてを確定させる必要はありません。

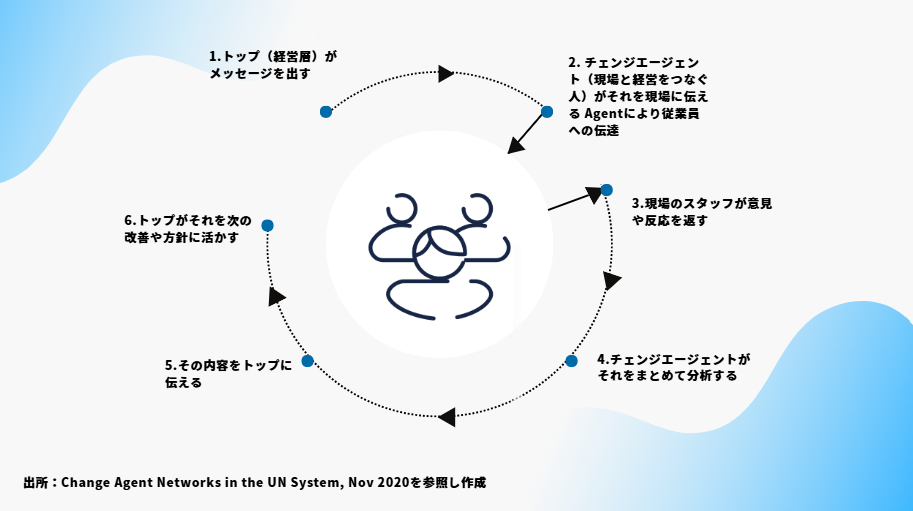

- 期待される役割: 変革におけるアイデア開発やソリューション提供への関与、現場と経営層の間の双方向対話の仲介役(現場の懸念を伝え、フィードバックを共有)、変革に関するスタッフの窓口などが挙げられます。

経営層の支援(スポンサーシップ)の確保

- 経営層によるスポンサーシップは、ネットワークの有効性、そして持続可能性にとって極めて重要です。

- 階層の打破: 経営層(またはリーダーシップ層)と効果的な関係を築くには、時間とエネルギーの投資が必要です。経営層とのコミュニケーションにおいて、問題だけでなく、ソリューションの提案を含めて協議するような関係を作りましょう。

- リスクへの対応: スタッフがネットワークを「経営陣の代弁者」や「スパイ」と誤解し、信頼を損なうリスクがあることを認識し、運営を通じて透明性を確保する必要があります。

ネットワーク構造と報告系統

- 構成例: UNOPSのように、変革を主導するチェンジスポンサー(上級幹部)、専門知識を持つチェンジアドバイザー(中堅・上級キーパーソン)、そして一般チェンジエージェントといった多層的な構造を設計します。

- 報告系統: 通常、マトリックス報告システムで運営され、エージェントは日々の業務の正式な報告ラインを維持しつつ、CAN活動については互いに非公式に連携・報告します。

ネットワーク予算の確保

- 最も重要な支出: ネットワークファシリテーターの人件費に加え、学習と能力開発のための専用予算は、ネットワーク全体の能力構築に最も重要となります。

- スタッフの時間: チェンジエージェントはボランティアで日常業務に追加して役割を担うことが多く、これは勤務時間の10%から50%に相当します。この時間的なコストも、経営層に理解してもらう必要があります。

ステップ 2. ネットワークを作る:変革を推進する「人」の採用と育成

この段階では、変革を推進するチェンジエージェントを採用し、その役割を定義し、能力を育成します。階層や技術的専門知識よりも「ソフトスキル」と「姿勢」が重視される点が鍵です。

チェンジエージェントに対する求める7つのコア能力

- 姿勢(マインドセット): 「できる」という態度、変化は常態であるという理解、曖昧さの中でも行動できる前向きな姿勢/オープンネス。

- 人間関係と影響力: 共感的な聞き手であること、感情的知性、信頼を確保する人間関係スキル。リーダー・スタッフの両方とコミュニケーションを取り、説得し、理解を深める能力。

- 自己管理: 自己認識、自己反省、曖昧な状況での自己管理(自己の活用 – Use of Self)。

- その他: 創造性、変革の起こり方や組織文化に関する知識(技術より重要性が低い場合が多い)、時間管理能力。

公正な採用方法

- 採用プロセスの公平性、透明性、包括性は、エージェントの正当性の認識に不可欠です。

- 主なアプローチ: 自己推薦、同僚が信頼する人物を推薦する他者推薦/ピア推薦(スノーボール・サンプリング)、特定のスキルを持つ個人を指名するターゲット採用などがあります。

役割定義:多様な「変革の顔」

- エージェントは、単なる伝達役(代弁者)ではありません。コミュニケーター/真実を語る人、ファシリテーター、共感を生むコミュニティビルダー、変革の触媒となるイニシエーター、問題解決のフィクサーなど、多様な役割が重要になります

能力育成:形式知と非形式知のバランス

- 学習の優先事項: 変革の背景と理論、プロセスに加え、「自己の活用」(自信、レジリエンスの向上)に関する学習が中心となります

- アプローチ:

- 形式的学習: 変革管理や特定の技術に関するトレーニングプログラム(例:UNOPSのG-suite認定)。

- 非形式的学習: コーチングやメンタリング(ピアコーチング)、ピアツーピアの交流、成功事例や課題を振り返る内省的な実践(Reflective Practice)

そのため、変革における研修・学習の予算は、エンドユーザー向けの研修だけでなく、変革をリードするリーダーや、チェンジエージェントネットワーク向けの研修も含めるべきと考えます。

ステップ 3. 持続させる:長期的なインパクトと終結戦略

この段階では、ネットワークの長期的な存続を可能にする要因、ラインマネジャーの支援及び評価を検討し、終結(クローズ)の考え方についても合意します。

ラインマネジャーの支援:障壁を促進者へ

- ラインマネジャーはエージェントの有効性にとって「イネーブラー(促進者)」にも「バリアー(障壁)」にもなり得ます。

- 支援確保の戦略:

- 設立初期からマネジャーとコミュニケーションを取り、変革の論理を理解してもらう。

- スタッフの選定や解放について、マネジャーを意思決定に関与させる。

- エージェント活動がマネジャーにもたらす「自分にとっての利益(WIIFM: What’s in it for me)」(情報や上層部へのアクセスなど)について説得するための支援を行う。

- 活動を業務評価に含めるよう推奨する。

インパクトの実証:目に見える効果を示す

- スポンサーシップとスタッフのエンゲージメントを維持するため、ネットワークがもたらす目に見える効果を示すことが不可欠です。

- 測定方法: 明確な測定方法はないものの、組織への具体的な成果、質的な指標(スタッフの声の向上、具体的な組織成果など)が用いられます。

ネットワークの終了

- 変革は絶え間ないため、ネットワークを閉鎖すべき時期を理解することも重要です。

- 終了の検討要因として、特定のプロジェクトが終了した場合、ネットワークの目的がもはや明確ではない、または、変革の主導権を組織内の他の部門(例:機能的リーダーやマネジャー)に完全に移譲すべき時期が来た場合、もしくはスポンサーシップが弱まった場合。

- 教訓: 継続すべきか進化すべきかを決定するために、インパクトの証拠をどのように測定するかについて、利害関係者(特にスポンサー)と事前に合意しておくことが重要です。

次回予告

今回の記事では、変革を成功に導くための「チェンジエージェント・ネットワーク」の必要性と、それを立ち上げ、運営するための3つの具体的なステップを、UNSSCのケーススタディに基づき解説しました。

しかし、これらのステップを実行する上で、「誰をエージェントにするか」、そして「どのように動機づけるか」という、さらに重要な戦略的ポイントがあります。

次回の記事では、

- 組織に潜む「隠れたインフルエンサー」を特定し、彼らを代弁者ではなく「共創パートナー」にするための重要な戦略

- トップタレントを惹きつけ、維持するための「真の報酬」(金銭ではない動機付け)

- Microsoftによる英国公共部門の事例

について、さらに深く掘り下げてご紹介します。どうぞご期待ください!

参考資料:

UNSSC のケーススタディ(Change Agent Networks in the UN System, Nov 2020)

2023/04/18 Digital public services: How to drive transformation with change agents