あなたの組織で練り上げられた「華麗なアイデア」や「画期的なイニシアチブ」が、その理論的な素晴らしさにもかかわらず、なぜか現場で全く浸透しなかった…そんな経験はありませんか?

このジレンマは、世界的な広告賞の舞台でも起きています。カンヌライオンズのような権威ある賞を受賞したキャンペーンが、実際にはほとんど社会に影響を与えず、失敗まで言われる始末になりました。

本記事は、この受賞キャンペーン「Lucky Yatra」について深掘りします。そして、これらの失敗から、組織変革マネジメント(OCM)の専門家として導き出される4つの教訓をご紹介します。

l 事例の概要:「届かなかった」幸運の列車

インド屈指の人口密度の都市ムンバイでは、通勤・通学を中心に、1日700万~750万人がインド鉄道を利用しています。大きな問題になっているのは、無賃乗車率の高さです。駅員が目視でチェックを行っていますが、この人ごみで取り締まるのは不可能です。

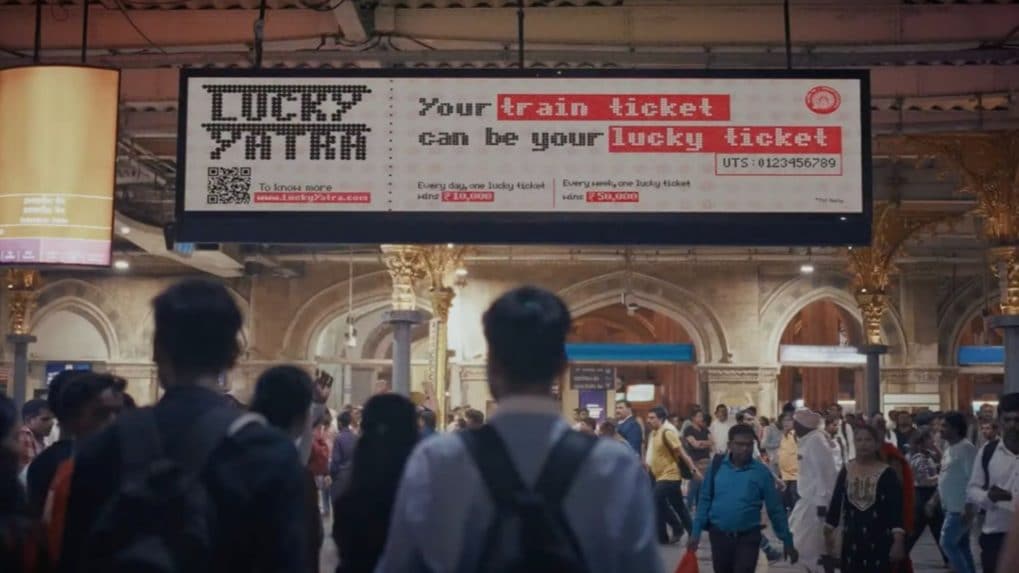

そして、インド国鉄は広告会社を起用し、「Lucky Yatra」キャンペーンを8週間実施し、乗車チケット番号(チケットコード)を利用し、チケットを「宝くじ化」する試みました。当選者は毎日発表され、週ごとにスペシャルボーナス獲得者も発表されました。

ご興味のある方は、ぜひこの事例の解説ビデオをご覧ください。

インド国鉄の「Lucky Yatra」キャンペーンは、コンセプトだけ見れば天才的でした。国民が年間300億ドル以上を宝くじに費やす一方で、多くの乗客が無賃乗車するという矛盾に着目。このインサイトから、横行する無賃乗車を減らすため、すべての乗車券を「宝くじ」に変えるという画期的なアイデアが生まれたのです。

しかし、称賛されたキャンペーンが謳う「賞金140万ドルの投資で6億8500万ドルの乗車券売上」とは裏腹に、8週間の開催期間で賞金を受け取りに来た乗客は、わずか3人、チケット販売の著しい増加のデータも見られないという惨憺たる結果に終わりました。

組織変革の観点から見ると、これは典型的な「チェンジ・アダプション(変革の受容)」段階における失敗です。問題はコミュニケーションの有無ではなく、その質と戦略にありました。

Lucky Yatra は WhatsApp や LinkedIn 上では拡散されましたが、「通勤者の手に届く広告展開」「現地で見られる見せ方」が十分でなかったという意見がありました。

対象となるステークホルダー(通勤客)を「認知」から「関心」、そして「行動(受容)」へと導くエンゲージメント戦略が決定的に欠けていたのです。どんなに変革の理念が優れていても、そのメッセージが対象者の心に届き、行動を促せなければ、絵に描いた餅に終わります。

「通勤客組合でさえ『十分に広報されていなかった』と苦情を呈していること自体、本来なら受賞に値するクリエイティブなアイデアが、いかに認知されていなかったかを物語っています。広告って、そもそも世間に広めるためにあるんでしょ。」 -コンサルタントのKarthik Srinivasan氏

l 「誰のため」の変革か?:作り手と受け手の致命的な断絶

専門家が指摘する最も根深い問題は、広告業界が実際の「消費者」のためではなく、「審査員」のためにキャンペーンを制作する傾向が強まっていることです。

広告業界には「スキャム広告」と呼ばれるものが存在します。これは、受賞だけを目的として作られるキャンペーンのことです。その「作り方」は、ある専門家によれば驚くほど単純です。「必要なのは、クライアントの承認、代理店の幹部の署名、メディア掲載の事実(怪しげな新聞や無名のデジタルサイトで十分)、そして、見栄えの良いケーススタディ映像だけ。」。

この問題の本質を、コンサルタントのSuhel Seth氏は痛烈に批判しています。

「私たちは消費者のためにキャンペーンを作る代わりに、今やカンヌのためにキャンペーンを作っている。カンヌは消費者よりも重要なんだ。そして、さらに大きな悲劇は、クライアントも共犯であることだ」 – Suhel Seth

これは、組織における変革の失敗例と酷似しています。現場の従業員の業務実態を無視し、経営陣の自己満足のためだけに新しい社内プロセスを設計するのと同じです。結果として、その変革は抵抗に遭い、生産性を低下させ、最終的には形骸化します。

広告の真の目的について、Harish Bijoor氏は次のように率直に語っています。

「真の賞とは、多くの消費者があなた(の製品やブランド)を受け入れ、使い続けてくれることです。それこそが本物の広告の目的であり、賞ではないと私は思います」

組織変革の観点から言えば、変革が成功し、行動変容が起きたこそ、「本物」であると認識されることが不可欠です。組織が外部に発信するメッセージ(キャンペーン)と、内部の実態(データ)が乖離している場合、それは将来のあらゆる変革を主導するために必要な信頼性を根底から破壊します。

l 組織変革における4つの教訓

今回のキャンペーンが実際の行動変更を起こせなかった失敗には、以下の4つの核心的な問題点が集約されています。

教訓1:行動変容のハードルを極限まで下げよ(ユーザビリティの失敗)

当選後の請求手続きに OTP 認証や写真アップロードを要する複雑な申請フローは、利用者の離脱を招き、「請求ゼロ」になる要因になりました。複雑なプロセスは、インセンティブの魅力を打ち消します。

教訓2:現場を巻き込み、適切なチャネルで告知せよ(エンゲージメントの失敗)

切符を人に売る/検札を行う駅スタッフは、キャンペーン成功の“最前線”です。現場視点が欠けると運用ギャップが生じます。また、広告がクリエイティブ面で優れていても、通勤者の目線や日常動線に届かなければ意味がありません。「通勤者に届かなかった」との批判は、告知チャネル選定の失敗を示しています。

教訓3:目的と測定のベースラインを徹底的に定義せよ(評価指標の失敗)

キャンペーン開始前に、切符購入率や無賃乗車削減率などのベースラインを確定し、対照群を設けないと、変革による効果(因果関係)を証明できません。目的が明確でなければ、測定も評価もできません。

教訓4:透明性のある運用で信頼を構築せよ(信頼性の失敗)

支払い報告や監査ログを定期的に公開し、通勤者からの信頼を得ることが長続きの鍵となります。変革が「本物」であると認識され、信頼の土台がなければ、継続的な行動変容は起こりません。

l 結論

今回分析した事例から得られる核心的な教訓は、閉じた世界で評価される名誉ある賞よりも、現実世界で生み出される本物のインパクトの方がはるかに価値があるということです。真の成功は、トロフィーの数ではなく、消費者の行動が変わり、それが定着したかどうかで測られます。

このように、たとえ「華麗なアイデア」であっても、その「誰のため」という目的設定と、現場に合わせた適切な実行が欠けていれば、賞賛されるどころか、クライアントの評判や消費者からの信頼を損なう結果に繋がりかねません。

しかし、このLucky Yatraのアイデア自体は、人々を惹きつける大きな可能性を秘めていました。もし、今回明らかになった4つの教訓を実践し、現場への深い理解と緻密なチェンジマネジメントが行われていれば、社会に大きなインパクトをもたらしたかもしれません。 組織変革も同様に、「何のため」「誰のため」を明確にし、そのための正しい実行プロセスを踏むことで、社員の信頼を獲得し、成功へと繋がるのです。

最後に、この記事を読んでいるあなたに問いかけたいと思います。 あなたの組織で次の大きなアイデアを打ち出すとき、その素晴らしい潜在能力を最大限に引き出し、真の成功へと導く「実行力」は、どこに宿っていますか?それは、会議室の中だけに留まっていますか?それとも、アイデアが影響を与えるべき人々の側にこそあると、あなたは考えますか?

参考情報: